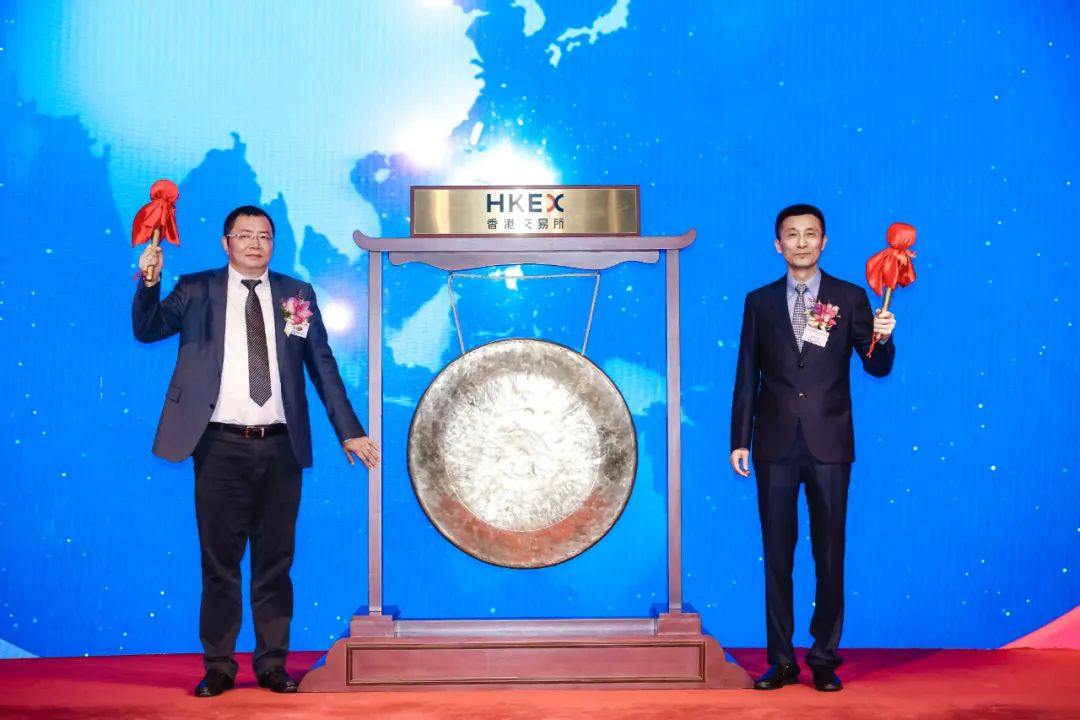

2025年7月初,香港交易所的铜锣声铿锵作响。63岁的厦门安井食品董事长刘鸣鸣手握钟锤,身后电子屏上跳动着代码“02648.HK”——安井食品正式登陆港股,并在上市首日开盘价报60港元/股,总市值约200亿港元。成为中国速冻食品行业首家“A+H”上市企业。

在百亿市值光环下,很少有人想到,这位缔造百亿帝国的“速冻大王”,人生起点竟是大学的三尺讲台。

弃教从商:鱼丸里的破局智慧

刘鸣鸣1962年出生于河南郑州的一个普通家庭,并在1980年凭借优异的成绩考入上海同济大学,毕业后的刘鸣鸣在郑州工业大学任教,捧着令人艳羡的“铁饭碗”。然而改革开放的浪潮涌动,仅执教两年后,他毅然辞职下海,辗转房地产、外贸领域积累经验。一次外企工作经历成为转折点:他注意到欧美超市冷柜里速冻食品琳琅满目,而国内冷柜却空空荡荡。嗅到商机的他,在2001年集结资金,于厦门创立华顺民生(安井食品前身)。

彼时,速冻食品行业已被三全、思念两大巨头垄断商超渠道。刘鸣鸣剑走偏锋,以“农村包围城市”战略开辟下沉市场:因早些年在福建工作经历让他看见靠海吃海,鱼丸、花枝丸等福建特色小吃的商机,于是避开汤圆水饺红海,借福建丰富的渔业资源优势主打鱼丸、蟹棒等鱼糜制品,并以“发面类面点”切入细分市场:将农贸市场、中小餐饮店作为主战场,用高性价比产品渗透百姓餐桌;在区域销量达标后就近建厂,压缩物流成本。

这一策略让安井在巨头夹缝中野蛮生长。2017年A股上市时,其营收已从初创期的千万级飙升至34.84亿元,净利润达2.02亿元,产品超300种,合作商超及餐饮客户近600家。

两次豪赌:火锅料与预制菜的千亿野望

安井的崛起,离不开两次关键转型。尽管速冻米面贡献主要利润,刘鸣鸣却力排众议押注当时亏损的火锅料业务。恰逢小肥羊、呷哺呷哺等连锁火锅崛起,短短5年,火锅料收入从2亿暴涨至10亿,推动公司总营收突破14亿元。在行业尚未普及时,安井已通过收购新宏业、新柳伍等企业布局酸菜鱼、小龙虾预制菜。2023年该业务占比超30%,打造出39个年销过亿单品,小酥肉、虾滑等成为餐饮供应链爆款。

战略前瞻性带来业绩腾飞:2023年营收达140.45亿元,净利润14.78亿,稳居行业规模、利润、市值“三个第一”。速冻调制食品(丸类为主)占半壁江山,真正实现“一颗丸子撑起百亿江山”

双上市征程:破发阴影下的全球化突围

高速增长背后暗藏隐忧。2024年,受餐饮需求疲软、预制菜增速放缓影响,安井遭遇“增收不增利”,一季度净利润罕见停滞。为破局,刘鸣鸣将目光投向海外,在港股上市融资23亿港元,70%资金用于全球供应链建设。2021年收购英国功夫食品70%股权,学习欧洲标准并建立辐射支点,将速冻面点等产品打入欧洲市场。在东南亚,安井则是在当地设立本土化工厂,将速冻小龙虾等产品出口到菲律宾、柬埔寨等国家。境外收入三年增速超35%(2024年前三季度达1.22亿)。尽管港股首日盘中破发(跌2.67%),但国际化战略已清晰——以港股为跳板,让中国速冻食品走向世界餐桌。

从大学讲台到港交所敲钟,刘鸣鸣用24年完成了一场商业哲学的实践。安井的成长史,恰是中国餐饮工业化进程的缩影:借力火锅餐饮标准化浪潮,绑定海底捞、呷哺呷哺等连锁品牌;顺应懒人经济,用预制菜攻占家庭冰箱;如今更以“A+H”双资本平台角逐全球。面对国内消费疲软、小龙虾等单品价格波动的新挑战,这位63岁的“速冻大王”的破局之策,或许正如他常说的“快半步”哲学——不在风口追赶,而在风口前布局。

从大学讲台到港交所敲钟,刘鸣鸣用24年完成了一场商业哲学的实践。安井的成长史,恰是中国餐饮工业化进程的缩影:借力火锅餐饮标准化浪潮,绑定海底捞、呷哺呷哺等连锁品牌;顺应懒人经济,用预制菜攻占家庭冰箱;如今更以“A+H”双资本平台角逐全球。面对国内消费疲软、小龙虾等单品价格波动的新挑战,这位63岁的“速冻大王”的破局之策,或许正如他常说的“快半步”哲学——不在风口追赶,而在风口前布局。

当印尼超市的冷柜里摆上安井鱼丸,北美餐桌出现锁鲜装小酥肉,这颗滚动了二十余年的鱼丸,是否继续辉煌?

来源:闽商网(综合整理)

图片来自网络侵删

编辑:沈冬妮

审核:张建忠

事件记录

事件记录

电话:0591-87851720

电话:0591-87851720

传真:0591-87851720

传真:0591-87851720

邮箱:minswx@163.com

邮箱:minswx@163.com

地址:福州市晋安区数字内容产业园

地址:福州市晋安区数字内容产业园

法律顾问:福建宏飞律师事务所 吴跃华 主任律师

法律顾问:福建宏飞律师事务所 吴跃华 主任律师